A Caterina no le gustan los columpios pero le encanta subirse a las higueras. A mí me maravillaba balancearme hasta alcanzar una altura con la que creía que tocaba el cielo; es fascinante ese impulso que nos eleva y a la vez nos devuelve a la tierra donde frenamos cuando hemos decidido regresar a nuestro estado natural. En cuanto a las higueras he de decir que los higos son mi amor de verano, y de pequeña me retaba a mí misma a escalar su árbol sorteando hormigas y alcanzando el preciado tesoro. Primero llegaban las brevas, de ese color verde, tan turgentes. Y después los higos, que alcanzaban ese color púrpura tan hermoso. Quedaba encandilaba con su interior, tan jugoso y dulce. Y ahora, tengo esos recuerdos de la niñez junto al deleite de emocionarme nuevamente al abrir el fruto, degustarlo como si fuese aquel descubrimiento años atrás y sentir la calidez del verano en el paladar, en mis manos pegajosas y en el agua fresca que hago correr sobre ellas para dejar atrás el deseo satisfecho.

Leer sobre veranos y los años de adolescencia de otras personas en esos días cálidos hace que de alguna manera la que se adentra en esas nuevas vidas rememore aquellos días que parecían eternos. El tiempo es un concepto relativo, dicen. Una tarea puede parecer que no acaba nunca por lo tediosa que resulta y otra darnos la sensación de que ha trascurrido en segundos. La realidad es que el tiempo se nos escapa, transcurre, no vuelve, se gasta, nos cambia, nos aleja de lo que fuimos:

“Así huían los días, sin que nos demos cuenta. No bastaban los recuerdos y las expectativas. Pero un día despertamos: ya no podemos tumbarnos al sol y, con los ojos entrecerrados, contemplar cómo nos vamos bronceando ni tampoco nos complace, como antes, la gimnasia matinal”.

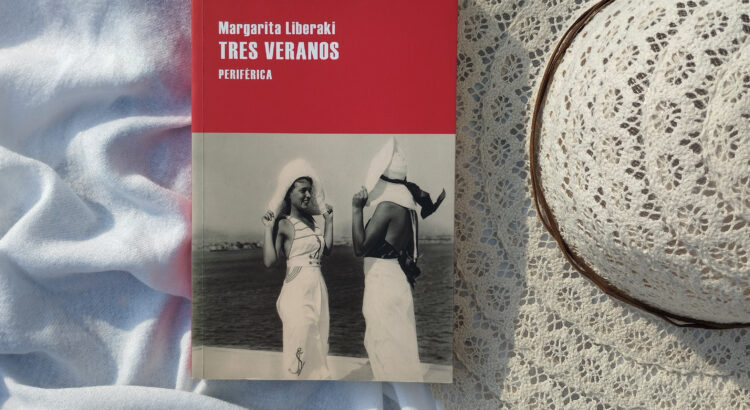

Este verano he viajado hacia tierras griegas, asomándome a los veranos que se van desvelando luminosos después de esas estaciones más apagadas y frías y que la narradora, Caterina, va relatando haciendo un recorrido lleno de descripciones de las estancias, los paisajes, el bodegón de personajes y la vida de esas personas que configuran un árbol familiar que crece entorno a las vivencias de tres hermanas: Caterina, María e Infanta.

Ellas viven con su madre y la tía Teresa en una casa de campo a las afuera de Atenas, y a través de los ojos de Caterina y sus recuerdos, sean ciertos o imaginados, las acompañaremos a lo largo de tres veranos.

Construir el pasado requiere de memoria y en esa memoria que viaja se entrelaza la creatividad que nos hace añadir a los acontecimientos unas notas de un aroma distinto, una discusión que quizás no se dio así, una mirada que tal vez fuese más intensa, una emoción que nos revolvió más el estómago. Esto se une a que siempre se mezcla aquello que ha pasado de verdad y lo que nos han contado. Por ejemplo, cuando tenía cuatro años tropecé mientras corría jugando y me partí el labio: me veo a mí misma sangrando, llorando, mi madre cogiéndome para llevarme al médico y también recuerdo, o no, el dolor de los puntos que cosían la herida; yo tan pequeña ahí, con un hilo recio que me atravesaba la boca, con mi uniforme de colegio manchado y el día perdido sin poder ir a la escuela.

Caterina dice que lo que cuenta más o menos sucedió así y que ha intentado no contar mentiras: «Pero, claro, ¿cómo podemos distinguir las cosas que en realidad suceden de las que creemos que suceden?».

Comienza con la abuela polaca, una señora que se largó con otro hombre y que ha dejado una huella y un misterio. El abuelo queda a veces taciturno, de pronto esboza una sonrisa y al tiempo se queda impertérrito. Ella estará presente en el libro y su figura representa alguien importante para la propia Caterina. Al final de la narración descubriremos el secreto de la madre de estas tres hermanas, Anna, y que tiene que ver con la “abuela polaca”.

María se casó en el primer verano con Marios, el hijo de los Parigoris que desarrolló también la medicina. Pasados los veranos no se miraban igual. A la boda asistieron los tres amigos de Marios: Nikitas, Petros y Emilios. A María la acompañaron sus amigas Margarita y Eleni. María dice que quiere tener cinco o seis hijos y lo cierto es que sabremos que será madre de dos niños. El vestido de María le otorga calma, el de Infanta es de un verde pistacho clarito y el de Caterina coral. La iglesia es pequeñita y tiene un patio con dos cipreses. El pope es algo mayor ya para oficiar estos enlaces.

La madre de Marios, Lora Parigoris, estaba emocionada y quizás el vestido blanco adornado con flores la iluminaba más a pesar de cómo se sentía por dentro. Ella se había entregado en cuerpo y alma a su matrimonio, una unión que con el tiempo se le hacía pesada. En un momento de la narración parecía enamorada de un chico más joven, pero eso no se sabrá de manera exacta. En la boda “tenía los ojos de color azul claro apagado, como si la vida de alrededor careciera de importancia para ella”.

A mí me encantan las bodas por lo festivo que tienen, por la alegría que se presencia, por la comida que se sirve, por el baile… Otra cosa es lo que representa el matrimonio y lo que viene después, que a veces es bonito, y otras, se convierte en un tormento. Lo que está claro es que las bodas son momentos de reencuentro y allí estaban el tío Ayisílaos, la tía Aglaía, la tía Aspasía y, por supuesto, la tía Teresa.

La tía Teresa todavía se sobresalta tras tener presente un episodio trágico que vivió: “Pues eso, que hizo mujer a la tía Teresa en contra de su voluntad. La forzó”. A veces nos da temor nombrar lo que ocurrió porque ponerle las palabras exactas le otorga dimensión al problema, a la afrenta cometida; y aquí decir violación quizás sea usar la palabra exacta y más dolorosa de ese hecho que sigue marcado para siempre.

Infanta tenía un caballo que nunca dejó montar a sus hermanas y era la más valiente de las tres: “A veces apostábamos a ver quién se atrevía a meter la mano en la lavanda hasta el codo cuando oíamos el murmullo de las lagartijas en su interior. Infanta se atrevía […] Le encantaban las tormentas. Era como si cada uno de los relámpagos pasara por sus ojos”.

Anna, la madre de las tres hermanas, tocaba el piano sin emoción, hasta que se quedaba sola: «Aun cuando tocaba el piano delante de ellos, procuraba que las notas fueran contenidas y uniformes, que no delataran ninguna emoción, ninguna cercanía. No obstante, cuando estaba sola al anochecer, cuando la última luz del día caía sobre las teclas blancas mientras el resto de la habitación permanecía a oscuras, se abandonaba, se dejaba llevar y podía dar el primer paso».

El exmarido de Anna se llama Miltos y vive en Atenas con la abuela y el tío Ayisílaos. Su casa se encuentra entre una clínica obstétrica que ruega silencio y una taberna. Trabaja en un banco y su tiempo libre es ocupado por las máquinas y los libros. También ha sido infiel y por eso se rompió la relación.

Compone este entorno el señor Lusis, que tenía una finca más grande y una vez las invitó a recoger las primeras fresas. En el tercer verano visitaba la casa por las tardes y Caterina cree que estaba enamorado de su madre sin esperanza.

Rodiá era la criada, un miembro imprescindible en esa familia y siempre se queja del dolor de las piernas cuando hay humedad. Tasía es la mujer del jardinero y cuando dio a luz vino el médico y la Capátena, «que no había estudiado para comadrona, pero sabía cosas. Tasía se negaba a dar a luz sin ella. Eran enemigas juradas, se insultaban todo el rato. Una tenía envidia a la otra y siempre encontraban pretexto para pelearse. Pero las cosas cambiaban en cuanto Tasía entraba en el octavo mes». La Capátena era pobre, tenía cinco hijos y un marido que entraba continuamente a la cárcel.

Las cuitas amorosas están presentes en la vida de estas tres hermanas. Es irremediable pensar en el amor, sentir angustia en la espera y observar cómo las relaciones de tu alrededor cambian, se resquebrajan y dejan devastadas a las personas que son atravesadas por las idas y venidas de esta pulsión a veces tan fuerte. En el siglo pasado y en los años cuarenta, además, era más notable sentir el fracaso si como mujer no encontrabas el amor: «La idea de que quizá yo fuera de esas mujeres cuyo destino es amar sin esperanza me llenó de una melancolía tan encantadora como amarga. No obstante, al despedirse de mí, el mismo destello me procuró una súbita calidez».

Caterina se dio cuenta en el segundo verano de su amor por David, el hermano de Ruth y que era astrónomo. Él “la pidió en matrimonio”. Ella al principio quedó perpleja, después fantaseó con viajar, dar la vuelta al mundo, y casarse con David y que él le revolviera el pelo.

Caterina piensa en sus hermanas: “María tiene su risa que colma el espacio que la rodea. Infanta tiene su belleza. Nada la asusta. Puede montar el caballo más salvaje, en el mar no se cansa nunca y una vez mató una serpiente delante de nuestras narices. Y yo… sólo me parezco a ella en el cuello y en las mentiras que contaba”.

La novela está llena de frescura, de colores cálidos, de olor a mar y a la tierra, de cuitas amorosas, de confidencias, de reflexiones y de vivencias de mujeres que se van trazando construyendo su relación entre ellas y los hombres que aparecen en sus vidas pero que quedan en un plano secundario.

Los veranos se acaban dejando una huella que permanece en la memoria, como ese momento donde el coche que partía de un lugar seco y hacía cientos de kilómetros por carretera me descubría por fin el mar.

Quizás estas hermanas ya no se puedan tumbar al sol ni compartir cada instante de sus vidas en unos veranos que parecían eternos. Pero lo que será sempiterno es el recuerdo de ese día en que compraron tres enormes sombreros de paja.